Bayo Akomolafe, filosofo nigeriano di etnia yoruba, fondatore di Ten (The Emergence Network: «rete clandestina di artisti sociali che cercano di creare nuove aperture per problemi antichi propiziando processi creativi di collaborazione trans-locale come pratica culturale»), si, e ci, interroga urgentemente su postcolonialismo e decolonizzazione, cambiamento climatico, confini, immigrazione e concetti di ospitalità radicale, leadership e attivismo, alla continua ricerca di modalità nuove di percepire, relazionarsi e rispondere alle crisi del nostro tempo, in un rapporto immaginativo col mondo.

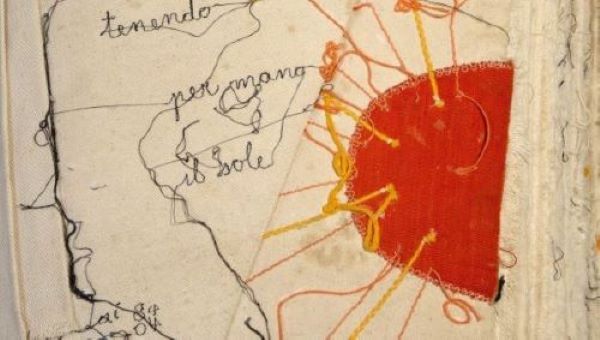

In Queste terre selvagge oltre lo steccato. Lettere a mia figlia per fare casa sul pianeta (Exórma, pp. 400, euro 24), con struggente slancio poetico e una prosa che spezza rigidi confini, l’autore intraprende un’esplorazione critica quanto immaginifica di concetti neomaterialisti, idee postumaniste, cosmologie yoruba, magistralmente sospeso tra passato, presente e futuro.

Lei si definisce un intellettuale trans-pubblico: può spiegarci meglio?

La tradizione dell’intellettualismo pubblico affonda le sue radici nell’amore per il pensiero rigoroso, nel desiderio di articolarlo per offrire qualcosa al pubblico. Dalla filosofia orale dei poeti, dei griot e delle antiche figure sacerdotali dell’Africa occidentale fino ai dialoghi scritti dei pensatori greci, questi tentativi storici di condividere conoscenze e di raccontare storie a un pubblico più vasto, invitando alla conversazione, costituiscono un archivio straordinariamente dinamico di ricche intuizioni su chi siamo come specie e su cosa possiamo fare insieme. Oggigiorno la vocazione principale dell’intellettuale pubblico sembra essere quella di «dire la verità al potere». C’è tantissimo da fare mentre il mondo brucia, quando la fiducia nelle istituzioni democratiche diminuisce, quando gli stivali della polizia spezzano il respiro dei neri, quando le pandemie inaugurano anni di perdita e di dolore, quando la carica infettiva del fascismo appare pervasiva. In quanto intellettuale trans-pubblico, mi sento invitato a esplorare posture parziali, rivolte creative, gesti di avvicinamento, riti di passaggio, linee di fuga e disabilità esiliate che non implicano il diritto al «paradiso».

Qual è il suo legame con la tradizione yoruba e la relativa cosmologia?

Nella misura in cui posso parlare di un «io», in quanto autore che risponde alle vostre domande, nella misura in cui gli «yoruba» possono rivendicare una sorta di identità stabile – anche se si ritiene che il nome sia stato dato loro da altri – «io» sono «yoruba». Vengo dal popolo yoruba in Nigeria, nell’Africa occidentale. Non parlo bene la mia lingua perché sono stato educato, che oggi significa essere educati lontano da ogni rilevanza locale in una sorta di nave spaziale che promette di trasportare chi aderisce ai suoi algoritmi in mondi più ricchi e universali, in terre inglesi, in approdi cristiani. Il cielo in terra. Sto ancora imparando quanto sia stato sfortunato a essere plasmato da quelle proposizioni di inadeguatezza locale e da quelle logiche imperiali.

Nonostante l’appiattimento dei nostri mondi in seguito allo stallo coloniale, sono cresciuto nel caldo torrido delle nostre tradizioni. Ho imparato il rispetto per gli anziani, il valore conservatore dell’onestà e la necessità di avere un «buon carattere». Naturalmente, ho anche imparato che tutti i discorsi occulti sugli orisha, sulle divinità nascoste, su dimensioni animate e spiriti vaganti erano sciocchezze non cristiane da buttare al diavolo. Ora, quei mondi animisti che mi ero lasciato alle spalle mi nutrono: mi offrono risorse per affrontare domande urgenti più di quanto non facciano i miti del peccato e della salvezza cristiani. Le filosofie yoruba sono eventi mondani, espressioni parziali, affermazioni problematiche e, tuttavia, contributi cruciali alle geo-filosofie planetarie che appaiono rilevanti e cruciali. L’Antropocene ha bisogno di questo genere di storie per ripensare, con strumenti nuovi, l’idea di responsabilità.

Come può l’umanità cercare casa sul pianeta? Crede davvero che sia possibile trovarla?

In un’epoca di grandi sconvolgimenti, il tema di dove vivere e di come vivere è molto sentito. C’è chi dice che stiamo per diventare una specie interspaziale, che ci trasferiremo su Marte o vivremo sulla Luna. Altri rifiutano queste proposte come fantasie di fuga che non apprezzano la bellezza del pianeta che abbiamo già. Attivisti per la giustizia climatica, attivisti per la giustizia razziale, chi opera per la giustizia sociale, artisti della permacultura, intellettuali pubblici, accademici, scienziati: tutte queste comunità sono coinvolte nella questione più ampia di come immaginare casa. L’idea di «casa», però, non è un concetto stabile – e spesso il modo per affrontarlo è quello di andarsene, di uscire dal seminato, di sgusciar via tra le crepe dello steccato e di non avere un approdo finale. A volte, la casa ci respinge. O a dir meglio, «viaggia», diventa fuggitiva o sottrae la propria ospitalità. La domanda diventa allora più interessante: «Quali fitte reti relazionali tessiamo insieme ai luoghi che ci danno forma? Quali sensorialità vengono sviluppate e coltivate, e quali vengono disattivate e sopite nella produzione co-costitutiva del nostro abitare?».

La casa è un rituale di creazione del luogo che non si riduce alla sola «località» e non è riconducibile semplicemente alle pratiche umane. La casa è il modo in cui prendiamo corpo nella complessità. Queste negoziazioni spesso implicano l’esperienza dell’esilio, della perdita, del transito, per poter dar forma, in una maniera diversa, all’abitare.

il manifesto, 17/5/2023