Da Francesco Remotti, L’ossessione identitaria. Laterza, 2010

L’identità non è più, qualcosa di irrinunciabile, e la critica dell’identità non si limita più a contrastarne un uso unilaterale, che non tiene conto di altre esigenze e di altri princìpi. Oggi, siamo disposti a sostenere che si può fare a meno dell’identità. Oggi, siamo disposti a riconoscere che la tesi dell’identità come principio irrinunciabile era anch’essa un modo di sottostare al dominio dell’identità, di rimanerne soggiogati, così come soggiogati dall’identità sono tutti coloro i quali ritengono che le richieste di riconoscimento siano sempre richieste di riconoscimento identitarie. Oggi, noi diciamo che non si tratta più di contrastare l’identità impedendo che diventi un’ossessione, di limitarla con princìpi alternativi e opposti, ma — con gesto più radicale — di liberarsene: non solo allentare la sua presa, ma scioglierla del tutto.

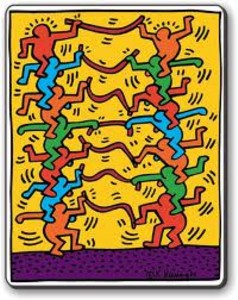

Vogliamo chiarire, a questo punto, perché secondo noi è molto più opportuno lasciare l’identità in questo “altrove”, in questo “al di là” rispetto all’esperienza umana (e in generale all’esperienza tout court), in questa specie di terra di nessuno, in questa sorta di utopia. 1) Se trasciniamo l’identità nell’ambito dell’esperienza, intanto combiniamo un pasticcio concettuale, generando una notevole confusione, come attestano le espressioni su cui abbiamo già richiamato l’attenzione (identità labi-le, debole, approssimativa ecc.). 2) Lasciare l’identità nel suo posto, al di là dell’esperienza, ha invece il vantaggio di rendere visibili gli sforzi che i soggetti, individuali e collettivi, compiono per ottenere effetti di unificazione e di stabilizzazione: ciò che è reale sono gli sforzi, non l’identità. 3) Ma è poi vero che gli esseri umani, o le loro società, vogliano sempre e comunque l’identità, pur riuscendo a realizzare soltanto approssimazioni? […] Non è molto più saggio pensare che ciò a cui in realtà gli esseri umani aspirano è qualcosa di meno astratto e inafferrabile, qualcosa che è maggiormente a portata di mano, ossia un po’ di coerenza, di continuità, di stabilità? E quanto sia sufficiente questo un po’ saranno di volta in volta i soggetti umani a deciderlo. 4) Trascinare l’identità nell’esperienza umana comporta un altro effetto assai grave, che consiste nell’oscurare una serie di altri valori, del tutto opposti a quelli che vengono sintetizzati dall’identità. Intendiamo riferirci ai valori dell’alterità e dell’alterazione, convinti come siamo che essi siano altrettanto fondamentali e indispensabili dei valori della coerenza e della stabilità. I soggetti umani, individuali e collettivi, hanno bisogno di respirare e di alimentarsi, e queste risorse provengono dall’alterità.

Il mito dell’identità — questo voler rimanere se stessi, costi quel che costi, eretto a principio di vita per sé e per gli altri — è probabilmente l’involucro finale, la benda stretta bene sugli occhi, il convincimento suicida che i valori si concentrino tutti qui da noi, in noi, fonte del progresso, motore della storia. A riflettere sul nesso tra mito dell’identità, miseria culturale e capitalismo è probabile e anche auspicabile che gli antropologi incontrino vari compagni di strada, tra scienziati sociali, filosofi e storici. Ma un compito specifico per gli antropologi è quello di contribuire a sciogliere la benda, spezzare l’involucro e far vedere che non solo è possibile, ma è pure opportuno — per noi e per gli altri — spostarsi di alcune posizioni verso l’altro estremo dello schema sopra proposto, l’estremo dell’alterità. Di solito, le società studiate tradizionalmente dagli antropologi conoscevano assai bene l’importanza dell’alterità e dunque dell’alterazione. È da loro che gli antropologi hanno appreso la necessità dei dosaggi e delle ponderazioni tra le esigenze della stabilità e quelle dell’innovazione, senza dover far ricorso al mito dell’identità. Se una volta tanto anche noi decidessimo di imparare qualcosa dagli altri, questo sarebbe un insegnamento davvero utile per tutti.