Di seguito uno studio molto accurato di Marco Revelli sulle disuguaglianze (apparso sul n.49 di Alternative per il Socialismo). Tale studio apre ipotesi interessanti, sostenute anche da altri, sulle nuove forme della politica nella fase attuale del Capitalismo.

Nuovo feudalesimo e nuovi fascismi

Marco Revelli

Un neo-feudalesimo si avanza verso le nebbie del futuro. È l’immagine dell’inedita Società-mondo del terzo millennio. È l’effetto dell’allungamento delle distanze sociali, quel baratro delle disuguaglianze economiche sempre più ampie secondo le più recenti ricerche, come il Rapporto Oxfam e il rapporto del World Inequality Lab. L’impatto sulle forme politiche è devastante, il rischio è una profonda regressione. La ri-feudalizzazione può aprire la strada a un dispositivo culturale e politico fascista che si trova a proprio agio. E per questo va contrastato, come è successo a Macerata.

L’immagine della società globale all’inizio del terzo millennio non ha più nulla di “moderno”: cioè della forma socio-politica annunciatasi culturalmente con la “rivoluzione scientifica” del XVII secolo, strutturatasi socialmente con la “rivoluzione industriale” del XVIII e infine affermatasi come egemone politicamente con la “rivoluzione francese” che prepara il XIX e anticipa le “rivoluzioni sociali” del XX secolo. Questa inedita “Società-mondo” richiama piuttosto l’idea di un neo-feudalesimo che avanza tra le nebbie del futuro. Se infatti la struttura spaziale della modernità era caratterizzata da una sostanziale verticalità del “politico” (centralizzazione e accentramento del potere al vertice dello Stato-nazione contro la frammentazione e dispersione in una miriade di autonomie locali dello “Stato feudale”) e da una tendenziale orizzontalità del “sociale” (riduzione delle distanze sociali proprie delle vecchie società servili e eguaglianza formale dei cittadini), il “modello che avanza” sembra rovesciare di centottanta gradi queste coordinate: orizzontalità (anzi, dispersione e dissipazione delle forme della politica e moltiplicazione dei luoghi del governo anzi della governance) e brusco, violento allungamento delle distanze sociali lungo una linea verticale che ha tutto l’aspetto di un’iperbole.

Ce lo dicono in prima approssimazione i numeri. I tanti Rapporti sulla crescita delle diseguaglianze su scala planetaria che si sono susseguiti in questi anni, a cominciare dall’ultimo, il più aggiornato: lo sconvolgente Oxfam Report piombato come un pugno sul tavolo dei nuovi signori del mondo riuniti nelle regge di Davos a interrogarsi sul futuro (e forse l’attuale bufera che investe in questi giorni l’Onlus in questione non è del tutto estranea a un qualche spirito di vendetta nei confronti di quell'”ospite indesiderato” che rovinò la festa allora). Il Rapporto(1) è senza alcun dubbio autorevole: si avvale del contributo di decine di ricercatori sparsi in 90 paesi ed è stato redatto da un gruppo di esperti (il messicano Diego Alejo Vâzquez Pimentel, Io spagnolo Iñigo Macìas Aymar e il britannico Max Lawson) con la consulenza di indiscutibili autorità nel campo dello studio della povertà, dello sviluppo e del sottosviluppo come Branco Milanovic (forse il più grande esperto mondiale in tema di povertà, insieme ad Amartya Sen), o Christoph Lakner (economista del Poverty and Inequa!ity team della Banca mondiale), Brina Seidel (Analist Research della Brookings Institution di Washington), Jason Hicke antropologo alla London School of Economics, autore del classico The Devide. A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions(2). Per citare solo i primi di una lunga lista.

II lavoro e la sua sconfitta

II Rapporto offre, fin dal primo sguardo all’Executice Summary che Io apre, una fotografia sconvolgente: dice che nel 2016 (l’ultimo anno di cui sono disponibili i dati completi e definitivi) “il quarto uomo più ricco al mondo, Amancio Ortega, ha ricevuto dalla casa madre della catena di abbigliamento Zara dividendi annui per un valore di circa 1,3 miliardi di euro”. Stefan Persson, figlio del fondatore di H&M, che si colloca al 430 posto nella graduatoria di Forbes dei più ricchi al mondo — per parte sua — “ha incassato dividendi azionari per 658 milioni di euro”. Nello stesso anno Anju, una lavoratrice tessile del Bangladesh, che “cuce abiti destinati all’esportazione e spesso lavora 12 ore al giorno, fino a tarda sera” saltando “talvolta i pasti perché non ha guadagnato a sufficienza”, percepisce un salario annuo di soli 900 dollari, equivalenti a 730 Euro: 1.780.821 volte meno di Ortega, 901.369 volte meno di Persson, gli uomini per i quali lei lavora.

Il Rapporto dice anche che negli ultimi anni il numero dei miliardari nel mondo è andato crescendo in modo accelerato (simmetricamente alla crescita del numero dei poveri) come mai prima d’ora: una media di due al giorno, che ne ha portato il totale a 2.043 “unità”, in prevalenza assoluta maschi (nove su dieci). Sono loro che hanno “catturato” tra il marzo 2016 e il marzo 2017 l’86% della nuova ricchezza prodotta, mentre ai 3 miliardi e 700 milioni di donne, uomini e bambini che costituiscono il 50% degli abitanti della terra più poveri non è andato nemmeno un penny (alla faccia della famigerata teoria del trickle down, cioè dello “sgocciolamento” dei soldi dall’alto verso il basso).

È in forza di questo meccanismo devastante se oggi l’1% della popolazione mondiale controlla una ricchezza pari a quella del restante 99%. E se la sua crescita patrimoniale registrata nell’ultimo anno (762 miliardi di dollari in 12 mesi!) ammonta a una cifra tale che — se ridistribuita — sarebbe sufficiente a far uscire (non una ma sette volte!! ! ) dalla condizione di povertà estrema i 789 milioni di abitanti del pianeta che vi versano.

Il fenomeno ormai è distribuito worldwide, come appunto tutto ciò che ha a che fare con la globalizzazione: è presente negli Stati Uniti, dove il patrimonio delle tre persone più ricche è pari a quello di 160 milioni di altri americani collocati nei decili più bassi. Ed è presente in Nigeria, dove i soli interessi sul patrimonio percepiti dall’uomo più ricco del Paese “sarebbero sufficienti a liberare dalla povertà estrema due milioni di persone”. O in Indonesia, dove “i quattro uomini più ricchi possiedono una ricchezza superiore a quella dei 100 milioni di loro concittadini più poveri”. Mentre in Brasile un lavoratore salariato dovrebbe lavorare all’incirca duecento anni per ottenere il reddito che “un componente dello 0,1% più ricco della popolazione” guadagna in uno! II che ci introduce al secondo aspetto — al secondo merito — del Rapporto, il suo “doppio sguardo” che ne spiega il titolo “scandaloso”: Reward Work, not Wealth (“Ricompensare il lavoro, non la ricchezza”). Qui, infatti, non ci si limita al solo sguardo “in alto” – the view from the top — sul mondo che viene battezzato “Billionaire bonanza”, ma gli si affianca anche “the view from the bottom”.

Un’osservazione partecipata di ciò che sta in basso, nello sterminato e dolente mondo del lavoro, da cui trae origine quella ricchezza che in alto si concentra. Si trova qui la storia di Anju, già incontrata in apertura. E con la sua le altre piccole storie che fanno le grandi ricchezze. La storia di Fatima, per esempio, che in Bangladesh cuce abiti per l’esportazione, “subisce regolarmente abusi se non riesce a raggiungere gli obiettivi, e si sente male perché non può andare alla toilette”. O quella di Mynt che in Thailandia fà la pulizia negli alberghi per i turisti occidentalii venendo spesso sessualmente molestata dagli ospiti e “costretta a sopportare per non perdere il lavoro”. O, ancora, la storia di Dolores, che negli allevamenti di pollame statunitensi ha contratto una disabilità permanente che non le permette più di prendere per mano i propri bambini (è lei che intervistata sulle condizioni del suo posto di lavoro in Arkansas, ha dichiarato: “Eravamo cose senza valore… arrivavamo alle 5 del mattino… fino alle 11 o alle 12 senza usare il bagno…. mi vergognavo a dire che dovevo cambiarmi i Pampers”).

E la storia del lavoro e della sua sconfitta, che fa da contrappunto — e ne spiega le ragioni – alla storia della Ricchezza e della sua vittoria. E rappresentata qui, nel linguaggio scabro dei numeri, la condizione miserabile e oscura di un mondo del lavoro — quello contemporaneo e in buona misura “senza confini” — dove unto su tre è un working poor, un lavoratore povero, in particolar modo una lavoratrice povera. Quelli, appunto, “in work, but still in poverty”! E dove in 40 milioni lavorano in “condizione di schiavitù” o di “lavoro forzato” (secondo) l’Oil “i lavoratori forzati — circa 25 milioni – hanno prodotto alcuni dei cibi che mangiamo e gli abiti che indossiamo, e hanno pulito gli edifici in cui molti di noi vivono o lavorano”(3)).

In Myanmar, denuncia il Rapporto, le giovani lavoratrici dell’abbigliamento che cuciono gli abiti per le grandi piattaforme globali della moda, percepiscono 4 dollari al giorno (al giorno! non all’ora) lavorando 11 ore per sei o sette giorni settimanali. Ma non è un caso isolato, e neppure un caso limite. Pressoché in nessuna parte del mondo i salari hanno tenuto dietro alla crescita della produttività. Talora sono arretrati, come negli Stati Uniti. O sono rimasti al palo, come in Italia e in Spagna, mentre il lavoro si è fatto, ovunque, incerto, precario, e pericoloso: secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), “ogni anno muoiono più di 2,78 milioni di lavoratori, pari a uno ogni 11 secondi, a causa di incidenti sul lavoro o patologie ad esso riconducibili” (4).

È, plasticamente e drammaticamente confermato, quello che qualche anno fa Luciano Gallino aveva anticipato in un breve ma prezioso libro intitolato La lotta di classe dopo la lotta di classe (5) . Un testo secco, sintetico, in forma di dialogo con la sociologa Paola Borgna, in cui Gallino ci invitava a rileggere i decenni successivi agli anni Settanta per capire forme e cause di una tragedia sociale annunciata. “Non è affatto venuta meno la lotta di classe” (6) affermava. Semmai ha cambiato verso, non più dal basso verso l’alto ma viceversa, con il mondo del privilegio che aveva dichiarato guerra al mondo del lavoro per riprendersi il terreno perduto, e molto di più. Per ristabilire brutalmente le distanze sociali. E aveva stravinto. Il mondo storpiato di oggi, con il Capitale che è schizzato in alto, tanto in alto da essersi rarefatto e sublimato nella sua forma astratta di Denaro, e il Lavoro che è precipitato in basso, tanto in basso da aver smarrito la propria soggettività storica e il proprio protagonismo politico, ne è la chiara conferma.

L’incremento delle diseguaglianze

Reca d’altra parte traccia di quella vittoria e di quella sconfitta un altro Rapporto sulla dimensione delle diseguaglianze globali: il World Inequality Report 2018 (7) , elaborato anch’esso, come già il Rapporto Oxfam, da una rete estesa di oltre 100 ricercatori sparsi nei cinque continenti che costituiscono il World Inequalilty Lab e ne alimentano il gigantesco database, coordinati da un gruppo di cinque autorità scientifiche di alto profilo come Thomas Piketty, Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Emmanuel Saez e Gabriel Zucman. II risultato finale (di questa amplissima ricerca sia longitudinale, proiettata indietro nel tempo per decenni, che orizzontale, estesa spazialmente sull’intero pianeta, ci dicono che nell’ultimo quarantennio l’economia-mondo è cresciuta pur tra crisi scossoni — anche a tassi elevati, ma la nuova ricchezza prodotta non si è ripartita equamente, anzi è stata ampiamente monopolizzata dalla sempre più esigua minoranza che sta in alto, al livello dei grandi flussi di denaro che attiva versano lo “spazio liscio” del Capitale finanziario, fuori della portata dei prestatori di quel Lavoro che ha perduto la propria capacità di “presa” sul processo di valorizzazione.

Quel sistema economico globale che Gallino — in un altro suo decisivo lavoro — aveva definito) “finanz-capitaIismo”(8) , per segnalare la rottura con il capitalismo industriale novecentesco, ha funzionato cioè come una gigantesca macchina “distanziatrice” sul piano sociale, che ha centralizzato e verticalizzato la ricchezza, premiando chi già più aveva, rendendo i ricchi sempre più ricchi. E riservando alla massa sterminata di chi sta sotto le briciole, secondo una logica che con gli statuti della modernità progressiva ha sempre meno a che fare, richiamando piuttosto scenari di tipo feudale. E dinamiche nella struttura sociale, assai simili a quelle che nella fisica post-newtoniana sono rappresentate dalla figura dei frattali, con il gioco delle scomposizioni e dei dislivelli che si moltiplicano e s’intersecano in un’infinità di frammenti asimmetrici.

Apprendiamo così che nel 2016 il 10% più ricco (il primo “decile”, in linguaggio tecnico) si arricchito a un ritmo superiore al doppio rispetto al 50% più povero. E che questo è avvenuto con dimensioni, ritmi e percentuali diverse, a seconda delle aree geo-economiche: in Medio Oriente, per esempio, i maggiormente privilegiati si sono accaparrati il 61% del reddito disponibile; nell’Africa sub-sahariana il 55% (poi ci si chiede come mai di lì i poveri debbano fuggire); negli Stati Uniti e in Canada il 47%; in Europa “solo” il 37%. Aree con gradienti diversi ma, tutte, con un tratto di tendenza omogeneo, che vede comunque la ricchezza concentrarsi in alto. Non solo: nemmeno quel 10% che sta al top mostra una dinamica egualitaria, per così dire, al proprio interno, perché 1’1% che sta sul limite superiore di quel decile fa registrare incrementi della propria ricchezza incomparabili con l’altro 9%. E lo 0,1% che costituisce il livello superiore di quell’1% a sua volta guarda infinitamente dall’alto gli altri che svettano al di sotto, in un meccanismo di riproduzione a cascata delle diseguaglianza che, come i salmoni, risale all’insù.

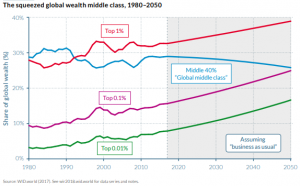

Subito al di sotto di quel 10% di super-ricchi — chiamiamoli così — che costituiscono la casta ristretta dei “nuovi Signori”, si estende l’ampio spazio sociale della “classe media globale”, concentrata geograficamente tra Stati Uniti ed Europa, e comprendente anche buona parte dell’ex classe operaia beneficiata nella parte centrale del “secolo breve” (in particolare nei cosiddetti “trenta gloriosi”, nome con cui i francesi chiamano il trentennio successivo alla fine della Seconda guerra mondiale) dalle conquiste ottenute nel potente ciclo di lotte sindacali degli anni sessanta e settanta e dalle politiche keynesiane del Novecento “social-democratico”. Sono le famiglie che stavano in fasce di reddito intermedie (diciamo tra i 35 e i 90.000 dollari annui, comprese tra il terzo-quarto decile e l’ottavo-nono) e che sono state letteralmente “schiacciate” (squeezed, dicono gli autori del Rapporto, che vuol dire anche “spremute”, «strizzate») quando ha fatto irruzione quella che nel rapporto viene chiamata “the end of the postwar egalitarian regime”.

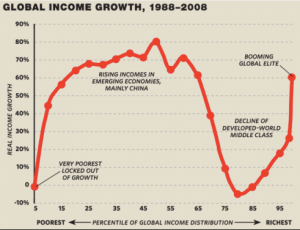

Del fenomeno c’è anche una rappresentazione grafica, piuttosto impressionante: si chiama The elephant curve perché la linea del grafico, rappresentata dalla percentuale di crescita del reddito nel medio periodo, disegna il profilo di un elefante, in crescita nella parte posteriore, quella relativa ai decili di reddito più bassi che, soprattutto nei paesi emergenti, si sono avvantaggiati un po’ con la globalizzazione nel trentennio a cavallo del passaggio di secolo avendo comunque posizioni di partenza molto basse (hanno intercettato le briciole, come si diceva). Poi, al culmine del dorso, in corrispondenza del terzo decile di reddito (appunto i 30-35.000 dollari annui) la curva va in brusca caduta, a segnare l’inedita sofferenza delle “classi medie” che hanno visto “l’ascensore sociale” con cui erano salite nel periodo precedente rallentare e in molti casi invertire la corsa incominciando a scendere. Caduta che prosegue fino al nono decile quando la curva s’impenna — è la proboscide — e le percentuali di crescita del reddito virano in esponenziale crescita, che si fa addirittura verticale in corrispondenza dell’ultima frazione di punto (il percentile corrispondente al 99,999%, cioè i più ricchi tra i ricchi).

Una mappa della struttura sociale che permette una lettura politica

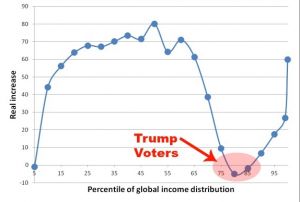

E una mappa dinamica della nuova struttura sociale su scala planetaria, che si presta a una molteplicità di letture, a cominciare da quella politica. Per esempio è perfettamente tracciato, come nella striscia di un elettro-encefalogramma, il bacino d’origine dell’ondata populista che si è dispiegata nell’ultimo decennio sull’asse atlantico, tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Europa centrale: si colloca esattamente nel segmento discendente della curva, tra quella parte di popolazione mondiale che “ha perduto posizioni” nella transizione compiutasi nel passaggio di secolo, e che elabora il senso di “deprivazione” (la quale non è necessariamente caduta in povertà, ma è declassamento, perdita di status, stato to di allarme da crisi d’identità) sotto forma di risentimento, rancore, in molti ci casi rabbia e frustrazione sul piano esistenziale. E di radicalità politica, rivolta “anti-sistema”, delegittimazione delle forme istituzionali in cui prima si era riconosciuta, sul piano politico.

È esattamente in quel tratto di tracciato, tra la fronte dell’elefante e l’inizio della proboscide (tra coloro che più hanno visto rallentare la dinamica del proprio reddito e talora invertirsi di segno) che i politologi collocano il bacino elettorale in cui ha pescato Donald Trump nella sua campagna presidenziale vincente. Ma nella stessa posizione sta l’elettorato britannico che ha scelto il leave. E quello francese che per un periodo ha guardato con interesse a Marine Le Pen e persino quello che è passato al “populismo soft” di Emmanuel Macron. Per n non parlare del multi-populismo italiano (l’Italia è il Paese in cui la falcidia del ceto medio e di quello medio-basso è stata più massiccia), accampato trasversalmente in tutto l’arco politico, dal centro-destra berlusconiano-leghista al centro-sinistra renziano passando dal neocentrismo grillino. Un fenomeno o politico, questo, che non sembra affatto temporaneo, connesso alla fase più calda della crisi finanziaria aperta dall’esplosione della bolla dei sub prime, e, né tantomeno congiunturale, ma piuttosto strutturale in senso proprio, incernierato com’è all’interno di un ciclo lungo di accumulazione forzata. O, se si preferisce, innestato come forma politica permanente di un inedito paradigma economico-sociale che fa della generazione di diseguaglianza su scala allargata il proprio statuto specifico e identificante. E che — senza una significativa “rottura di paradigma”, senza cioè un mutamento radicale nei meccanismi sistemici e nel tipo di “governo” di essi — porterebbe, nel medio-o-lungo periodo, a un modello di società “insostenibile”, nelle sue abissali e non n mediabili asimmetrie, nel quadro istituzionale democratico.

Come mostrano infatti le proiezioni offerte dal World Inequality Report 2018, se il “modello o di sviluppo” (chiamiamolo così) restasse quello attuale, forgiato sul dogma neo-liberista, e se non intervenissero decisioni politiche in grado di invertire questa tendenza — se, per dirlo con le parole degli estensori del Rapporto “business as usual continues” —, nel prossimo trentennio la ricchezza dell’l% più ricco (e soprattutto quella dello 0,1% e più ancora quella dello 0,01%) crescerebbe ulteriormente fino a raddoppiare in valore percentuale (sfiorerebbe il 40% della ricchezza globale), mentre quella della middle global class continuerebbe a diminuire lungo un piano inclinato che — testualmente — potrebbe portare a “varzrious sorts of political, economic, and social catastrophes”.

L’illusione ottica della diminuzione della povertà

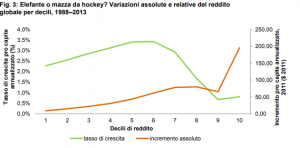

Così per la sezione di “curva dell’elefante” anteriore. Ma considerazioni preoccupanti si possono fare anche per la sezione “posteriore” – quella relativa ai decili di reddito più bassi —, che a uno sguardo superficiale sembrerebbe suggerire sensazioni positive. O quantomeno registrare un’attenuazione dei livelli di povertà più insostenibili, dal momento che la curva relativa alle variazioni di reddito fa registrare, in questa fascia sociale, incrementi rilevanti (all’incirca una variazione vicina al 700/0 per il primo decile, cioè la parte di popolazione globale che partiva da una condizione di povertà pressoché assoluta). A un’analisi più attenta, tuttavia, questa rappresentazione della dinamica della ricchezza appare, in buona misura, frutto di una sorta di illusione ottica. Essa infatti — come viene osservato nel Rapporto Oxfam — si basa sugli incrementi percentuali del reddito — molto sensibili al dato di partenza — e non su quelli assoluti. Un metodo di calcolo che enfatizza le variazioni per quantità molto piccole e le minimizza per quantità molto grandi. Per un reddito di 2 dollari al giorno, ad esempio, l’incremento di un dollaro equivale, in valori percentuali, a un tasso di crescita del 50%, mentre per un reddito di mille dollari una percentuale di crescita equivalente corrisponderebbe a 500 dollari! Entrambi avrebbero fatto registrare una percentuale identica di crescita, ma le distanze reali tra loro sarebbero ulteriormente cresciute in maniera esponenziale. Né le cose sarebbero cambiate sostanzialmente se anche il primo (quello da 2 dollari al giorno) avesse visto crescere il proprio reddito del 1000/0 (passando a 4 dollari) mentre il secondo l’avesse visto salire di “appena” il 100/0 (un guadagno di 100$): l’uno non si sarebbe arricchito molto, né si potrebbe dire che il secondo si fosse avvantaggiato poco. E sicuramente i due valori non sarebbero comparabili né rappresentabili sulla medesima “curva”.

Ora, se — come suggeriscono gli autori del rapporto – anziché su valori percentuali si lavora su grandezze assolute, il quadro cambia, e di molto: l’incremento di reddito del primo decile, della massa di poveri dei cosiddetti Paesi emergenti nel quarto di secolo che va dal 1988 al 2013, che nella rappresentazione percentuale appariva clamoroso col suo +75% (e che aveva fatto gridare all’avvento del trickle down da parte degli apologeti del sistema), in termini assoluti si rivela assai piccola cosa (appena 217$ annui). Mentre l’incremento di reddito della fascia più alta, che in percentuale si collocherebbe intorno al 10%, in valori reali sarebbe dell’ordine di grandezza tra le 20 e le 30 volte maggiore. E la curva, anziché il profilo di un elefantino, verrebbe ad assomigliare più — come è stato disegnato — a un’Hockey Stick: una mazza da hockey con il bastone (i decili dall’uno al nove) rappresentato da una linea retta quasi parallela all’asse orizzontale (a indicare una sostanziale stagnazione se non una decrescita) che si spezza e s’impenna nell’ultimo tratto a segnare l’arricchimento dei più ricchi.

Considerazioni analoghe si possono fare per quanto riguarda le dimensioni della povertà estrema a livello mondiale, ad almeno parziale correzione della “favola bella” secondo la quale lo sviluppo selvaggio della globalizzazione avrà ben creato grandi diseguaglianze, ma quantomeno ha levato dalla condizione di povertà sub-umana una buona parte dell’umanità. Questo è senz’altro vero se per misurare lo stato di “povero assoluto” o di “povertà estrema”, si utilizza la soglia “ufficiale” di povertà fissata a 1,90$ al giorno. Su questa base — recita il Rapporto — “il numero di persone in condizioni di povertà estrema si è dimezzato tra il 1996 e il 2015, grazie alla forte crescita economica nelle economie emergenti e all’impegno politico per l’eliminazione della povertà”. Ma è sufficiente arrivare a un reddito giornaliero di 2$ – superare cioè la soglia formale di povertà, — per emanciparsi dalla condizione di povero assoluto? E con 5$ al giorno si sarebbe conquistata una condizione stabile di vita decorosa? Si sarebbe esorcizzato il rischio di ricadere nell’abisso della povertà estrema? Sulla base di queste domande sono ormai molte le Istituzioni internazionali e le voci autorevoli in campo scientifico che hanno riconosciuto l’inadeguatezza della soglia dell’1,90$ a misurare “il livello minimo di reddito necessario a garantire le necessità vitali”. Così la Banca mondiale (su suggerimento della sua “Commissione sulla povertà” a lungo guidata da Sir Anthony Atkinson) raccomanda di utilizzare ed essa stessa utilizza una soglia di 3,20$ per i Paesi a reddito medio-basso, e una di 5,50$ per quelli a reddito medio-alto. Ora, se si applicasse la prima, ai 789 milioni di persone che stanno ancora sotto la soglia ufficiale se ne dovrebbero aggiungere altri 900 milioni nella prima fascia di Paesi e 678 milioni di “nuovi poveri” nei cosiddetti Paesi ricchi, per un totale di quasi due miliardi e mezzo di persone (2,37 miliardi per la precisione). Se poi si raccogliesse il suggerimento di chi propone come soglia il reddito necessario a garantire un’aspettativa media di vita di 70 anni, e cioè i 7,40 dollari al giorno (con aggiustamento Ppa) (9) il numero dei “sommersi” di coloro cioè da includere nell’esercito globale dei poveri — salirebbe a circa 4 miliardi di persone. Più o meno quella metà della popolazione mondiale che il Pew Research Center stima che continui a vivere con una somma giornaliera compresa tra 2 e 10 dollari, e in cui rientra “la maggior parte dei lavoratori e dei piccoli produttori. (10)

Dalla modernizzazione alla “ri-feudalizzazione” del mondo

In queste condizioni non stupisce che il “coefficiente Gini globale assoluto” sia schizzato tra il 1998 e il 2005 — secondo i calcoli di Anand e Segal (11) — da 0,58 a 0,72 (un balzo enorme e tale da descrivere una situazione abnorme se si tiene conto che un coefficiente pari a “O” indicherebbe una condizione di assoluta eguaglianza nella distribuzione della ricchezza mentre all’opposto il coefficiente “1” corrisponderebbe alla concentrazione di tutto nelle mani di uno solo). Una condizione, cioè, pre-moderna, con pochi Signori, un’esigua classe intermedia, e un esercito sterminato di poveri in condizione para-servile o servile tout court. Una condizione, si potrebbe aggiungere, irreversibile o difficilmente reversibile se è vero, come è stato calcolato da David Woodward — un “development economist” (un economista dello sviluppo) con una lunga esperienza presso agenzie globali come l’Fmi e la World Health Organisation —, in un recente studio intitolato significativamente Incrementum ad Absurdum (12) ampiamente citato in Reward Work, not Wealth, che se rimanesse invariata la distribuzione attuale dell’incremento del reddito mondiale, sarebbero necessari “da 123 a 209 anni per far sì che tutti gli abitanti del pianeta vivano con più di 5 dollari al giorno. Ciò richiederebbe una produzione e un consumo globali 175 volte più elevato degli attuali”: un incremento, appunto, “assurdo” in quanto incompatibile con i limiti strutturali del pianeta. Cosicché il permanere dell’attuale egemonia — di più: indiscutibilità totalitaria — di quel modello che per semplicità chiamiamo neo-liberista e che Luciano Gallino ha definito “finanz-capitalismo” si conferma

destinato a erodere alle radici l’assetto sociale della modernità, trasformando quello che la sociologia dello sviluppo novecentesca chiamava “modernizzazione” in un travolgente processo di “ri-feudalizzazione”.

Non è, d’altra parte, questo della riconfigurazione della distribuzione della ricchezza e degli status sociali su scala globale l’unico segnale in questa direzione. Anche la riconfigurazione degli assetti territoriali e dei tradizionali cleavages selezionati dalla politologia come significativi del processo di modernizzazione parla di una sorta di “innovazione restauratrice” o di “progressività regressiva” che rimette in gioco aspetti, rapporti, assetti territoriali che erano tipici di società di ancien régime e che si credevano definitivamente superati con l’affermarsi e il consolidarsi del moderno Stato-nazione, a cominciare dal fondamentale cleavage Centro-Perifèria (13) e dalla dissoluzione delle disperse e frammentate autonomie locali proprie dello “Stato feudale”, a favore dell’affermarsi di un potere accentrato e centralizzato in grado di ri-gerarchizzare lo spazio a partire dalla propria egemonica autorità.

II caso emblematico della Francia

Appare significativa, a questo proposito, la “mappa” prodotta dal “baromètre des inégalités territoriales” — lo strumento creato dal Commissariat général à l’égalité des territoires – e recentemente presentata al Governo francese: nel Paese, cioè, in cui per primo in Europa, si è compiuto il processo di accentramento e di centralizzazione, con la conseguente uniformazione dello “spazio pubblico” e il superamento della frammentazione territoriale tardo-feudale. Essa rivela, e la cosa viene dichiarata fin dalle prime righe del Rapporto che la commenta, che la crisi del 2007-2008

“a révélé, puis amplifié, des écarts de développemot qui mettent en cause la capacité des territoires à offrir les mêmes opportunités à leurs habitants” Che cioè la tendenziale uniformità territoriale, con il progressivo “avvicinamento” dei diversi “spazi” e il correlato superamento dei cleavages più significativi (centro-periferia, città-campagna, aree interne-aree costiere, ecc.) ha invertito il suo corso e si è avviato, appunto, un fenomeno di ri-distanziamento o di nuova “segmentazione dello spazio”.

Il barometro” offre infatti un quadro della Francia in cui tutti i dislivelli territoriali si sono accentuati nell’ultimo trenta-quarantennio e fratture crescenti si sono aperte all’interno di aree fino ad ora considerate tendenzialmente omogenee. Così è per i “poli urbani” (quelli con più di abitanti, a esclusione di Parigi che fa storia a parte) dove si è avuta una crescente concentrazione di offerta di lavoro (“concentration d’emplois”), ma dove si sono accentuate anche le distanze sociali con la coesistenza di punte di ricchezza e di ampie “poches de pauvreté”. Intorno a questi stanno le “couronnes périurbaines” che “crescono, ma dove l’equilibrio tra offerte di lavoro e residenti” è spezzato, e, a un livello più basso, le “città medie”, un tempo luoghi della “bonne vie” e ora segnate da forti elementi di “fragilità” soprattutto per quanto riguarda i tempi di accesso ai servizi e alla banda larga. Deficit di qualità della vita che si fa ancor più grave nelle aree rurali, a conferma di come il passaggio alla “società dei servizi” e la digitalizzazione di seconda e terza generazione anziché ravvicinare le diverse aree territoriali creano nuovi “devide” (in particolare un profondo e inatteso “digital devide”).

Questa clamorosa scomposizione topografica è visibile a colpo d’occhio, osservando le mappe: sono ben visibili le due fasce laterali (quella atlantica dell’ovest e in particolare del nord-ovest, e quella mediterranea del midi) dove si concentrano i fattori positivi (investimenti, reddito, servizi efficienti e comunicazioni veloci, ottima connessione con i centri interni e globali), così come colpisce la profonda «fossa» (o l’affossamento) che attraversa trasversalmente l’ottagono, partendo dal Massif (dal nord della Nuova Aquitania) su su fino al Grand Est, passando per la Bourgogne e la Franche Comté, dove la demografia segna tassi negativi, sintomo di una redistribuzione della popolazione; e, prprio al centro, il grande vortice a movimento centrifugo, assai simile a quello che caratterizza il paesaggio sociale americano.

Un discorso a parte merita poi l’Ile de France, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nuova topografia francese, perché è il comparto indiscutibilmente più dinamico e più forte economicamente, dove (soprattutto nell’area metropolitana parigina) si concentrano i grandi hub della globalizzazione, dove s’incrociano i flussi d’investimento nei settori tecnologicamente più avanzati e innovativi e dove confluiscono le competenze di livello elevato. Ma dove, nel contempo, affiorano nuove, non secondarie criticità, tant’è vero che lì si manifesta il fenomeno, apparentemente contraddittorio, della crescita assai rapida dei posti di lavoro e, contemporaneamente, della diminuzione della popolazione residente. Un doppio flusso — ossimorico dal punto di vista socio-demografico — che all’aumentare delle opportunità vede la fuga dei loro possibili destinatari, secondo una logica solo apparentemente incomprensibile, perché proprio l’elevata concentrazione di opportunità in un’unica area vi determina un’impennata dei costi di utilizzabilità della stessa (dagli affitti delle abitazioni, a loro volta scarse rispetto alla domanda, alle tariffe dei servizi) che ne allontana le famiglie.

Vi sarebbe poi un terzo elemento da considerare in rapporto alla riconfigurazione delle diseguaglianze e delle fratture sociali e spaziali in corso, col conseguente mutamento di “forma” della società globale: ed è la ricomparsa, già evidente per molti indizi, di quello che il costituzionalista Costantino Mortati, in un testo magistrale sulle “forme di Stato”, ha definito il “regime privatistico patrimonialistico”, tipico delle società pre-moderne, in contrapposizione al modello “politico-pubblicistico” che ha caratterizzato appunto il passaggio alla modernità. Ma è tema troppo ampio, e importante, che meriterebbe una riflessione specifica.

La regressione culturale, politica e civile i nuovi fascismi

Quello che qui preme, invece, segnalare, per quanto riguarda l’operatività politica di queste riflessioni, è il rischio, evidente, di una profonda regressione nelle “forme della politica”, a cominciare dalla forma di governo democratica messa pesantemente in scacco dalla rottura del “patto sociale” egualitario. E nelle stesse soggettività politiche: nelle “culture politiche”. Nel panorama ideologico del “post-novecento”, dove già sono evidenti i sintomi del riapparire, sotto spoglie neppur tanto nascoste, di vecchi istinti feroci mai metabolizzati, di tentazioni autoritarie e totalitarie mai pienamente sradicate, di nostalgie dell”‘inumano” che ha imperversato nella parte centrale del “secolo breve”.

Credo in particolare che esista il fondato pericolo, che sotto la spinta del potente processo di de-eguagliamento e di de-modernizzazione delle nostre società — in particolare nelle società occidentali che sono state al centro o nella prima periferia dello sviluppo nella sua fase industriale — l’ondata di populismo diffusasi in questi anni diventi ancora più virulenta. Passi dallo stato di mood, di atteggiamento e di sentimento di ribellione e di rancore, a forme vere e proprie di “fascismo”, assumendo di questo ideologia (fattore finora pressoché sconosciuto ai neopopulismi in campo) e prassi (l’uso esplicito e ostentato della violenza come forma di propaganda politica, l’aggressione fisica dell’avversario e del “altro razziale” come è avvenuto recentemente a Macerata, ma come avviene ormai da qualche tempo in Europa).

In fondo il dispositivo “culturale” fascista (e più ancora quello nazional-socialista) si presta particolarmente a gestire le contraddizioni del “moderno”, i suoi tratti ossimorici, i suoi “vuoti” mentali”, lucrando contemporaneamente sulla potenza della tecnica moderna (della Zivilization) e sul fascino del pre-moderno (delle sue relazioni “calde” tipiche della Gemeinshaft, della “comunità di sangue e di suolo” e della Kultur). Sono maestri, i fascisti culturali e politici, nella gestione di quel “multiversum temporale” di cui ha parlato con straordinaria lucidità Ernst Bloch nel suo Principio speranza (14): nell’uso di quella tecnica, appunto, di governo dei dislivelli di sviluppo tra metropoli e periferie e tra accelerazione urbana e tempo lento rurale che permise a Hitler, negli anni trenta, di ottenere il monopolio illegittimo della forza e della decisione politica sulle ceneri della democrazia “progressista” weimariana.

Intendo dire che la ri-feudalizzazione tardiva delle nostre società può aprire la strada al ritorno di un passato (assai più recente) mai veramente trapassato. E che, proprio per questo, la mobilitazione antifascista che, fortunatamente, ha fatto la propria comparsa a Macerata, materializzando un “corpo politico e sociale” di con trasto alla colonizzazione dell’immaginario da parte di un simbolismo del disumano dal potenziale impatto devastante, lungi dal rappresentare un estemporaneo deja vu, assume un profilo carico di futuro.

_______________________________________________________________________________

[1] Oxfam, Reward Work, Not Wealth, London, 22 Jan 2018.

[2] Jason Hicke, The Devide. A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions, William Heinemann, London, 2017

[3] Oil, Global Estimates of Modern Slavcry. Forced Labour and Forced Marriage, 2017 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang–en/index.htm

[4] Oil, Safety and health at work, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang–de/index.htm

[5] Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lolla di classe, intervista a cura di Paola Borgna, Roma-Bari 2012.

[6] Ibidem, p. 12.

[7] World Inequality Lab, World Inequality Report 1918. Creative Commons Licence 2017.

[8] Luciano Gallincn, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Laterza, Roma-Bari 2011.

[9] Paul Edward, The ethical poverty line. A moral quantification Qfabsol’ute poverty. Third World Quarterly, 2006, Vol. 27. n. 2 (20()6), pp. 377-93.

[10] Rakesh Kochhar, A Global Middle Class Is More Promise than Reality, Pew Research Center, 2015.

[11] Paul Segal e Stephen Anand, The Global Distribution of Income, 2014. In: A. B. Atkinson e F. Bourguignon (ed), Handbooh of Income Distribution, Elsevier, Amsterdam, 2014.

[12] David Woodward, Incrementum ad Absurdum: Global Growth, Inequality and Poverly Eradication in a Carbon-Constrained World, World Social and Economic Review, 2015.

[13] Si veda Stein Rokkan, Citizens, Elections, Parties. Approaches lo the Comparative Stu.dy Qfthe Processes Q/ Development, Universitetsforlaget, Oslo e New York 1970.

[14] Ernst Bloch, VI principio speranza (a cura di Remo Bodei), Garzanti, Milano 2005.

Dal n.49 di Alternative per il Socialismo